��������͊��ɗD��������Ή����ށE�h���ރ��[�J�[�̃p�C�I�j�A�ł�

�������������Ёb�n�����g���h�~�b����Ή��b�ǖʗΉ��b�h���ށb�h�H��

�E���^���h���ނ̉��C�ɑ��H�@����������������������

�h�����C���s���ꍇ�A�ʏ퓯���ޗ��E�H�@�ʼn��C���s�����������̂ł����A���̍ޗ��E�H�@���̗p����邱�Ƃ�����܂��B�����H�@�Ŏ{�H����̂��A���H�@���̗p����̂��ǂ��������b�g�E�f�����b�g���܂߂Č�������������ē����܂��B

����h���Ƃ����A�ߋ��̎��т��猾���Έ��|�I�ɃA�X�t�@���g�n�h���ނ����p����Ă���Ǝv���܂��B�A�X�t�@���g�h���͂��̖h�����E���S���Ȃǂ̓����ɉ����āA���N�̎{�H���т�����ɐV�z�H���ł͑��p����Ă��܂��B

�h���ޗ��ɂ����ăA�X�t�@���g�n�h���ވȊO�ł́A�V�[�g�h���E�E���^���n�h���h���E�|���}�[�Z�����g�n�h���h���Ȃǂ�����܂��B�A�X�t�@���g�n�h���ނ͗n�������A�X�t�@���g�Ń��[�t�B���O�V�[�g��\��d�˂Ėh���w���`�����܂��B

�V�[�g�h�����S���V�[�g�≖�r�V�[�g�Ȃǂ����n�ɓ\��A�ݒu���Ă����C���[�W�ł����A�E���^���n�h���h���ށE�|���}�[�Z�����g�n�h���h���ނ́u�h�z�v����̂ŁA�����ꏊ��������A�V�[�g�h���̂悤�ȓ\��t����Ƃ�����ӏ��ł͔��ɃA�h�o���e�[�W�������̗p����邱�Ƃ������Ă��܂��B

�������ǂ̂悤�ȍH�@�ł���A�����i���ɖh�����\��S�ۏo����킯�ł͂���܂���B�ϋv���ȂǍH�@�ɂ���đ����̒��Z�͗L��܂����A�T��10�`15�N��ڏ��ɖh���w�̉��C�����߂��܂��B

�h�����C�v��

���z���30�N�̒��݃}���V�����i5�K���āj�̃Z�b�g�o�b�N���ꂽ����̂Q���h�����C���s�����ɂȂ�܂����B

�O��̉��C���̓E���^���h���h���̒ʋC�ɏՍH�@���{�H����Ă��܂����B�{�H�ӏ��͓쐼�ɖʂ��Ă���A����̂������˓����������鎞�Ԃ����Ȃ蒷�����߂ɁA���z������̉e�����ăg�b�v�R�[�g�����A�����I�ɐ����܂���ł��Ă��܂����B

�ꌩ�Y��Ɍ�����̂ł����A�h�����\��S�ۂ���Ƃ������n����͂��܂�ǂ��Ȃ��ł��B

�����ŁA�h�����C���s���ɂ�����h���{�H��ЂƉ��C�d�l�ɂ��Ăǂ̂悤�ȍH�@�ōs�����������܂����B

�킹�H�@�Ŏ{�H���鎖������

�����̌��ʁA�܂��͊����h���w���c���āA�ォ��V���Ȗh���w���{�H����킹�H�@�ł̎{�H�����肵�܂����B

�Ƃ����̂��A�����h���w�����S�ɗ��ă{���{���̏�Ԃł���A�S�P��������ŐV�K�h�����s��������������܂����A���Č��̏ꍇ�ł́A�����ɘR�����Ă���Ƃ����ň��̏ł͂Ȃ��A�����ڂɂ͂܂����Ă��Ȃ��悤�ɂ������邩��ł��B

�����S�P������ƂȂ�A�P����p�͌����P�������p�ނ̉^���⏈����p���|����܂��B���̂��߂ł��邾�����̖h���w���c�����܂ܐV���Ȗh���w���{�H���������̂ł��B

�܂��p�ނ��o���Ȃ��Ƃ������Ƃ͊��ی�̖ʂ���������b�g������܂��B

�h���ނ̌���

���Ɍ������邱�Ƃ́A�h���ނ͉����g�p���邩�H�Ƃ������Ƃł��B

��{�I�ȃp�^�[���Ƃ��ẮA����Ɠ����h���ށE�H�@�ʼn��C���s�����Ƃ��������Ǝv���܂��B����������̏ꍇ�A�{��l���Ⴄ�H�@�������������Ƃ����v�]������A�����b�g�E�f�����b�g���܂߂Č������邱�ƂɂȂ�܂����B

�����A�������p����Ă��鉖�r�V�[�g�h�����Ă��ꂽ�̂ł����A���r�V�[�g�h���ł͋@�B�Œ�������嗬�ƂȂ��Ă���A�V�[�g�̐ݒu�ɐ�p�̌Œ�f�B�X�N���g�p���܂��B���̌Œ�f�B�X�N���50�p�Ԋu�Őݒu����ׂɁA���n�X���u�ɐU���h�����Ŗc��Ȑ��̌����J���邱�Ƃ��K�{�ŁA�����Ԃɂ킽��U�������������ƂɂȂ�܂��B�K���ɋ��Z�҂����邱�Ƃ���U�����ŕs���ɂ����Ă��܂����Ƃ͔��������Ƃ������ƂŁA�̗p�͌������܂����B

�h���h���ł���A��Ƃɂ�����U������͂قڊF���ł����A���Ƃ��Ƃ��E���^���h���h�����������Ƃ���A���Ƃ��āu�E���^���n�h���h���v�Ɠ����h���h���ł���u�|���}�[�Z�����g�n�h���h���v�Ō������邱�ƂɂȂ�܂����B

���ꂼ���������b�g�E�f�����b�g���قȂ�̂ŁA���ꂼ��̍��ڂ��r�������܂��B

�E���^���h���h��

����

- �t��̃E���^��������h��d�˂Ď{�H���邽�߁A�V�[�����X�Ȗh���w���`��������ϓI�ɗD��Ă��܂��B

- �L�k���ɗD��Ă���A�����̓����ɒǏ]���₷���ł��B

�����b�g

- �������������A�ϋv�����D��Ă��܂��B

- �V�[�����O���X�Ŕ��ςɗD��܂��B

- ���l�Ȍ`��ɑΉ��ł��܂��B

�f�����b�g

- �L�@�n�܂��g�p���邽�߁A�L���������A��Ɗ��ɒ��ӂ��K�v�ł��B

- �v���C�}�[�̋��n�܂́A�����h���ނ�N���\�������邽�߁A���C���͒��ӂ��K�v�ł�

- ���O���ɂ��܂苭���Ȃ��X��������܂��B

- �����ʂɂ͎{�H�ł��܂���B

�|���}�[�Z�����g�n�h���h��

����

- �G�}���V�����ƃZ�����g�n�p�E�_�[���������Ď{�H���܂��B

- �����̂��߁A���ɗD�����A�n�L�͂���܂���B

- �όA�σA���J�����ɗD��Ă��܂��B

�����b�g

- �����ʂł��{�H���\�ł��B

- ���ׂĂ̍ޗ��������̂��߁A���C���Ɋ����h���w��N���S�z������܂���B

- ���O���ɋ����A�ϋv���������ł��B

- �����ׂ��Ⴍ���S���ɗD�ꂽ�ޗ��ł��B

�f�����b�g

- �E���^���ɔ�ׂĐL�k��������܂��B

- �������Ԃ͎{�H���ɑ傫���e�����܂��B�i�ቷ�E�����̏������ł͍d���Ɏ��Ԃ�������܂��B�j

�{��l�̓|���}�[�Z�����g�n�h���h���ނɂ��Ă��܂�ڂ����Ȃ��A�|���}�[�Z�����g�n�Ƃ������t�Ɓi�Z�����g�͌����Ƃ����C���[�W�j�A�L�k���������Ƃ������Ƃɕs����������ꂽ�����ł����A���ۂ̌���ł̎{�H���т����������鎖�A���p��܂���肪�����_�������Ă��邱�Ƃ�`����ƁA���S���ꂽ�����ł��B

�g�p����h���ނ̌���

�����b�g�E�f�����b�g���ӂ݂Ĕ�r�����������ʁA�{��l���o���ꂽ���ʂ́u�|���}�[�Z�����g�n�h���h���ށv�ł����B

�E���^���h���ނ���|���}�[�Z�����g�n�h���h���ނ֕ύX����ۂ̃����b�g���܂Ƃ߂Ă݂܂����B

•���ւ̔z��: �L�@�n�܂��g�p���Ȃ����߁A��C�������Ǝ҂̌��N�ւ̈��e�������Ȃ��B

•�L�C�����Ȃ�: �E���^���h���ɔ�ׂďL�����قږ����A���Z�҂�ߗZ���ւ̔z�����\�B

•�ό�����: ���O����J�Ȃǂɋ����A�ϋv���������ł��B

•���n�ւ̖�����: �����̃E���^���h���Ƃ̖��������ǍD�ŁA������ɂ����Ƃ�������������܂��B

�Ȃ��ł����ߎ�ɂȂ����̂́A���ւ̔z���ł��B

�h�����C�Ȃ̂ŐV�z���̂悤�Ɍ��݂Ɍg���W�҂����ł͂���܂���B��Ǝ҂͌����u���Z�ҁv���������钆�ō�Ƃ��s��Ȃ���Ȃ�܂���B

�L�@�n�ܓ��L�̏L�C���Y���Ă��܂��ƁA���N��Q�̌��O������܂��B�Ȃ��ɂ͗ǂ��������Ɗ�����������邩������܂��A�命���ɂ����ĕs���ȏL���ł��B��ƒ��͂��Ƃ��A��Ƃ��I���������ƍs���ďL�C�������ɏ�������̂ł͂���܂���B

�[��ł����Ă����ɂ���Ă͏L�C���Y���Q�邱�Ƃ��܂܂Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃ��A���̃}���V�����̉��C�H���̍ۂɎ��ۂɂ���܂����B�Q���̏L�C�������A�܂��}�V���������r���O�ʼnƑ��S�����Q���Ƃ������Ƃł��B

�|���}�[�Z�����g�n�h���h���ނւ̕ύX�́A���ւ̔z�����Ǝ҂̌��N�ʂ�������ɗǂ��I�����ƌ�����ł��傤�B�������A�L�k���≺�n�����ȂǁA���ӂ��ׂ��_������܂��B

�|���}�[�Z�����g�n�h���h����

�����Ō�������Ă����A�|���}�[�Z�����g�n�h���h���ނł����A���Ђ́u�r�b�O�T�� RB-6�H�@�v�ƂȂ�܂��B

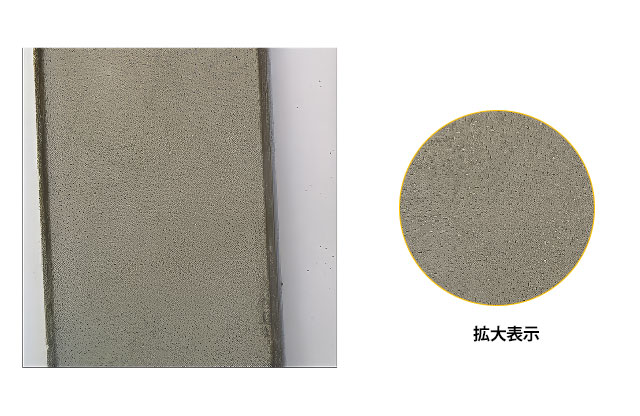

���ɑO��̉��C���ɃE���^���h���h���̒ʋC�ɏՍH�@���{�H����Ă���A�\�ʂ̃E���^���h���h���w�̗݂̂ł����̂ŁA�����̒ʋC�ɏՍH�@�̗v�f�����A�E���^���h���h���w���X�ɕ⋭����Ӗ������Ŗ����H�@�ł���u�r�b�O�T��RB-6�H�@�v��I�т܂����B

�|���}�[�Z�����g�n�h���h���ނ͐����̍ޗ��ł��̂ŁA�����̃E���^���h���h����N�����ƂȂ��A�V�K�h���w���`�����邱�Ƃ��ł��܂��B

����̂悤��2���h�����C�ł������̖h���ނ�P�������ォ��{�H����킹�H�@�̏ꍇ�A�d�ʂ̖�������h���w�Ƃ̑����̖�蓙�A�l�X�Ȍ����_�ɂ����āA�\���Ή��\�ȍH�@�ɂȂ�܂��B

�|���}�[�Z�����g�n�h���h���ށu�r�b�O�T���v�h���ނł����A�e�펎���ňȉ��̂悤�Ȍ��ʂ��łĂ��܂��B

�M�V������

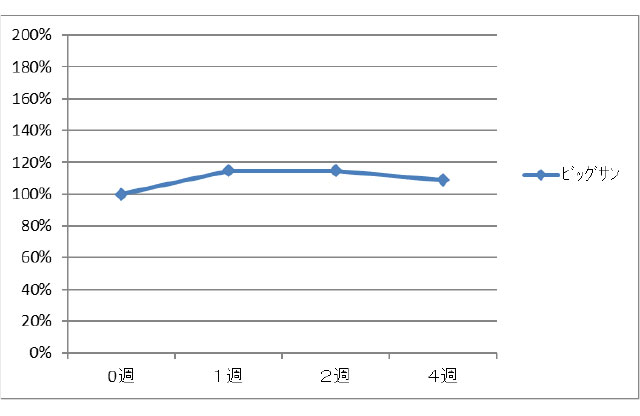

80�x�̔M�������@�ɂ�1�T�A2�T�A4�T�A�̕����i���������E�L�сj�o�߂��m�F

�R���ς̕ω���

�R���ςƂ́A�j�f���x�i���������j�Ɣj�f���̐L�їʂ��|�������̂ŁA�j�f�ϋv�����������l�Ƃ��ėp�����Ă���܂��B

�^�Ẳ���͔M�����܂����A�r�b�O�T���h���ނ͏�L�̂悤�ɔM�ɑ��Ă�������

���肵�Ă���̂��킩��܂��B

���i�ό���

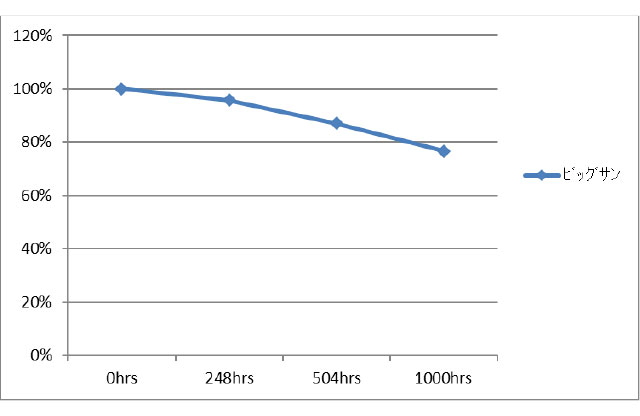

���O���ɂ�钴���i�ό����@�i�X�[�p�[UV�j���g�p���āA�e�h���ނɎ��O����1000���ԁi��20�N�����j�܂ŏƎ˂��A�����i���������E�L�сj�̕ω����m�F�B

�R���ς̕ω���

�R���ςƂ́A�j�f���x�i���������j�Ɣj�f���̐L�їʂ��|�������̂ŁA�j�f�ϋv�����������l�Ƃ��ėp�����Ă���܂��B

�X�[�p�[UV 1000���ԏƎˌ�̕\�ʏ@�@���g�b�v�R�[�g�Ȃ��A�h���ޒP��

�h���h�����̂͂��₩�ȃJ�[�u�ɂė��i��ł������Ƃ��킩��܂��B

�܂��A���Ƃ��o�N�ɂăg�b�v�R�[�g�������Ȃ����Ƃ��Ă��A�r�b�O�T���h���ނ͕��������ɁA

�h���h���Ƃ��đ��݂�������h���ނł��邱�Ƃ��킩��܂��B

���̂悤�Ȍ��ʂ�����L���Ȗh���ނƂ��ĔF�m����A��s�ȗ��l�X�Ȍ���ō̗p���ꑱ���Ă��܂��B

�����̓��e�����ƂɎ{��l���u�r�b�O�T��RB-6�H�@�v���̗p����邱�ƂɂȂ�܂����B

�H�����͉�����Ȃ��X���[�Y�Ɏ{�H���i�݁A���Z�҂���̕s����s���͈����܂���ł����B

�H�����͉�����Ȃ��X���[�Y�Ɏ{�H���i�݁A���Z�҂���̕s����s���͈����܂���ł����B

�{��l�ɂ����ʂƂ��đ�ϊ��ł��������A���̉��C�͂܂��܂���ł����A���ЂƂ������H�@�ʼn��C���s�������Ƌ��Ă��邻���ł��B

�L�@�n�܌n�̖h���͏L���������A��Ɗ�����ӂւ̉e�������O����܂��B�|���}�[�Z�����g�n�h���h���ނւ̐�ւ��́A���ւ̔z�����Ǝ҂̌��N�ʂ�������ɗǂ��I�����ƌ����܂��B

�������ł͂��A���n�ɂȂ�E���^���h���ނƂ̖���������C��̑ϋv���Ȃǂ��܂߂āA�S�z�����ɏ��Ȃ��H�@�Ƃ�����ł��傤�B

�����H�@�ɂ�����炸�A���H�@�����̂悤�Ɍ����Ȃ��猟�����ŗǂȍH�@��I�肷�邱�Ƃ��]�܂�܂��B

����̌���ł́A��͂�L�C��肪��Ԃ̌��O�����ł���܂������A�S�Ă̍ޗ��������ł���r�b�O�T���h���ނ��I�����ꂽ���߁A�L���̖��͈�ؖ������������ł��B

�h�����C�́A�����̎��������E����d�v�ȍH���ł��B���Ղɓ������@��I�Ԃ̂ł͂Ȃ��A�l�X�ȑI�������r�������A�œK�ȕ��@��I�Ԃ��Ƃ���ł��B

�r�b�O�T��RB-6�H�@�ɂ��Ă͂�����

↓�@↓�@↓�@↓�@↓�@

https://www.dainichikasei.co.jp/product/bigsun1/bigsun1_kouhou.html#rb6